B2C2G : jusqu’où les marques peuvent influencer les pouvoirs publics ?

26 Août 2025 • 3 min de lecture

L’influence des marques connaît aujourd’hui un nouveau tournant. Au-delà des canaux traditionnels de lobbying, certaines choisissent désormais de s’adresser directement au grand public, non pas pour vendre mais pour influencer. Une pratique que l’on appelle B2C2G (Business to Consumer to Government), et qui soulève autant de questions stratégiques qu’éthiques.

C’est quoi ces campagnes B2C2G ?

Le principe est simple : une marque interpelle l’opinion publique pour que cette dernière fasse pression sur les décideurs politiques. L’objectif n’est pas de convaincre en direct un ministre, un député ou une administration, mais d’installer un sujet dans le débat citoyen, jusqu’à en faire une priorité politique. On parle parfois de grassroots lobbying ou d’advocacy advertising.

Ces campagnes sont une brique d’un « mix lobbying » plus large : elles ne remplacent pas les discussions institutionnelles, mais elles en renforcent la portée en donnant une caisse de résonance médiatique et sociale.

Des campagnes qui se multiplient

Si elles existent depuis longtemps, ces opérations connaissent aujourd’hui une accélération. Leclerc, par exemple, a mené ces derniers mois plusieurs offensives médiatiques pour revendiquer le droit de vendre certains médicaments en parapharmacie.

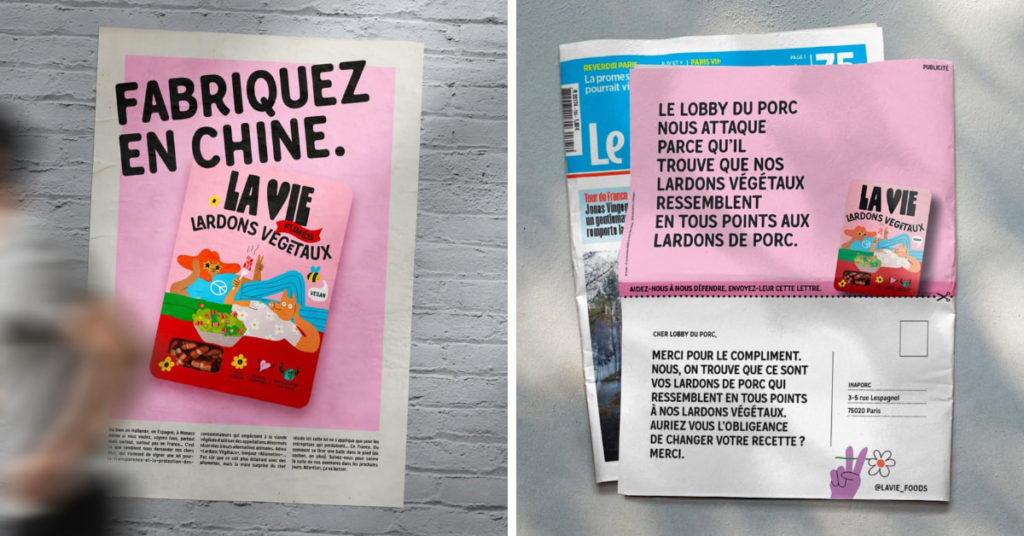

La Vie a détourné avec humour les codes de la viande pour défendre l’usage de termes comme “saucisse” ou “lardons” dans l’alimentation végétale. Monoprix, de son côté, avait dénoncé pendant le Covid l’absurdité des rayons “essentiels” et “non essentiels” avec des affiches pleines d’ironie.

Ces campagnes montrent à quel point la publicité devient un levier d’influence politique, souvent plus visible et plus efficace que le lobbying classique.

Découvrez plus d’exemples de campagnes et l’ensemble des échanges en écoutant cet épisode du podcast UV.

Crédits photos : Instagram @lavie_foods

Quand la créativité sert la sensibilisation : la MNT et la santé menstruelle

Certaines initiatives, plus proches de notre univers, illustrent la frontière subtile entre communication grand public et influence auprès des décideurs. Avec l’opération “Lettre à mes règles”, la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) a choisi d’ouvrir le débat sur la santé menstruelle au travail.

L’objectif n’était pas de changer immédiatement la loi, mais de sensibiliser l’opinion et les collectivités sur un sujet longtemps tabou, en donnant une visibilité nouvelle à un enjeu de santé publique. Cette campagne montre comment un acteur mutualiste peut utiliser la créativité publicitaire pour interpeller, sans posture militante frontale, mais avec un rôle d’éclaireur et d’accompagnateur.

Pourquoi cette pratique se développe ?

Le contexte joue beaucoup. La défiance envers les institutions est telle qu’en 2025, plus d’un Français sur deux déclare faire davantage confiance aux entreprises qu’au gouvernement.

Pour des marques, prendre la parole sur des enjeux de société, c’est donc à la fois répondre à une attente et occuper un terrain laissé vacant par les politiques. Cette dynamique est renforcée par la crise politique actuelle : fragilité des exécutifs, contestation permanente, débats médiatisés qui ouvrent des fenêtres d’opportunité aux marques capables de s’y engouffrer.

Bénéfices, risques et limites éthiques

Ces campagnes permettent de mettre des sujets à l’agenda politique, de renforcer une posture militante et parfois même de mutualiser les investissements publicitaires : un même spot peut nourrir la notoriété de marque tout en portant un combat réglementaire.

Mais les risques existent : bad buzz, contentieux juridiques, soupçon de manipulation. L’équilibre se joue sur un fil : transparence du message, véracité des arguments, proportionnalité des prises de parole. La publicité, en rendant visibles ces combats, oblige aussi les marques à assumer une responsabilité nouvelle dans le débat démocratique.